新型深度学习模型提高小麦穗计数精度至95%以上

快速阅读: 中国农业科学院团队开发改进的YOLOX-P模型,实现小麦穗数精准计数,精确度超95%,加速遗传标记发现,助力小麦育种和产量提升。

通过优化生长阶段的选择并引入改进的YOLOX-P模型,该研究在识别与小麦穗数相关的新型遗传位点方面实现了超过95%的精确度。小麦是全球饮食的基石,为数十亿人提供碳水化合物、蛋白质和膳食纤维。随着人口增长和饮食习惯的变化,预计到2050年小麦产量需增加至少60%。传统的育种方法主要通过增加籽粒大小和数量来提高产量,但在穗数(SN)这一关键且复杂的性状上进展缓慢,该性状受遗传、种植密度和管理的影响。人工计数田间小麦穗数速度慢、主观性强,不适用于大规模试验。计算机视觉和深度学习的进步虽已实现植物性状的自动化检测,但在实际田间条件下,由于密集重叠的小麦穗,仍存在准确性问题。为解决这一问题,研究团队应用了下一代算法,精炼了穗数计数方法,并将表型数据与遗传标记联系起来,以用于育种。

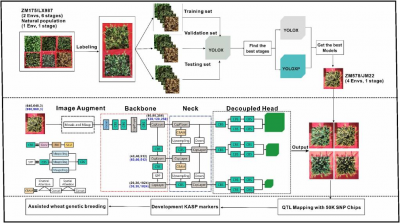

由中国农业科学院刘金东和肖永贵团队于2025年5月13日在《植物表型组学》杂志上发表的一项研究(DOI: 10.1016/j.plaphe.2025.100051),为育种者提供了高通量表型分析和遗传改良的强大工具,有助于提高小麦产量和保障全球粮食安全。该研究开发并测试了使用“中麦175”与“轮选987”重组自交系(RIL)群体在六个发育阶段收集的图像构建的穗数(SN)检测模型,并在其他群体中进行了验证。训练了十个模型,并通过四个指标——精确度、召回率、平均精度均值(mAP)和F1分数,以及与标注穗数(ISN)、手动计数(MSN)和模型验证的穗数(VSN)比较来评估性能。结果显示,所有模型的精确度均较高(88.19%至95.48%),表明能够可靠地识别小麦穗,但召回率差异较大,从44.60%到81.23%不等。晚期灌浆期(LGF)表现最佳,召回率最高(81.23%),mAP值(85.69%至89.47%)和F1分数也最高,而早期阶段因叶片遮挡容易遗漏穗数。ISN、MSN和VSN之间的比较证实,注释质量对准确性有显著影响,特别是在LGF阶段,手动计数和模型计数之间的差距最小。在不同环境中,手动计数和模型计数之间观察到较强的相关性(r = 0.84至0.88),尤其是在德州训练和昌平测试的模型中。为了进一步提高检测效果,研究团队开发了一种集成了注意力模块和更高分辨率输入图像的增强版YOLOX-P算法。这一改进显著提升了性能,mAP提高了5.30%至5.99%,F1分数提高了0.06。在整合的数据集中,使用YOLOX-P训练的CD&DD子集达到了最高的mAP值91.81%。在“中麦578”与“济麦22”群体中的验证确认了这些模型的稳健性,自动计数和手动计数之间的相关系数为0.73至0.82。遗传分析还揭示了四个稳定的数量性状位点(QTLs)——QSN.caas-4A2、QSN.caas-4D、QSN.caas-5B1和QSN.caas-5B2,与小麦穗数相关。针对两个位点开发了竞争性等位基因特异性PCR标记,为辅助育种提供了有价值的工具。总体而言,YOLOX-P模型展示了卓越的能力,可以提供准确的高通量SN表型分析,并有助于发现小麦中的新遗传位点。

人工智能与植物遗传学的结合标志着小麦育种的重大进步。自动化的穗数计数减少了对劳动密集型田间评估的依赖,加速了表型分析,并为育种计划提供了客观、可扩展的数据。经过验证的遗传标记的开发为育种者提供了立即可用的工具,可以选择具有更高穗数的品种,直接促进产量的提高。

致力于发布创新研究,推动植物表型学从细胞到种群水平的全面进展,通过传感器系统和数据分析技术的创新组合实现。《植物表型组学》还旨在将表型学与其他科学领域连接起来,如基因组学、遗传学、生理学、分子生物学、生物信息学、统计学、数学和计算机科学。因此,《植物表型组学》应能通过解决植物表型学领域的关键科学挑战,促进植物科学及农林园艺的发展。

(以上内容均由Ai生成)