北大团队突破二维硒化铟晶圆制备 关键指标超越英特尔3纳米

快速阅读: 据相关媒体报道,北京大学刘开辉团队提出“固-液-固”新方法,成功制备高质量二维硒化铟晶圆,性能超越现有技术,为下一代芯片提供材料基础。

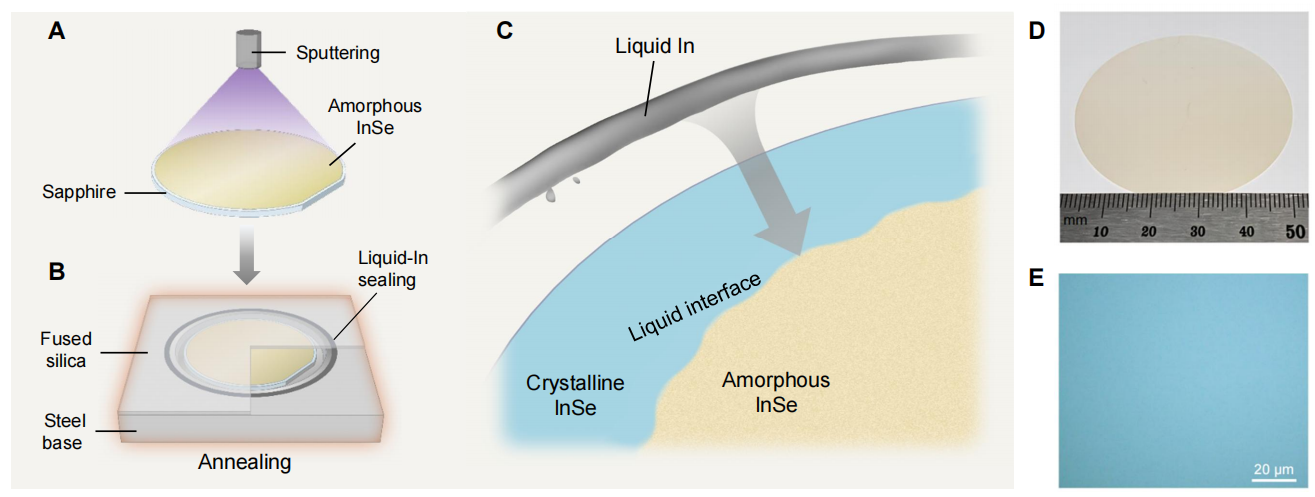

据北京大学物理学院消息,7月18日,北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所刘开辉教授课题组及其合作者提出了一种“固–液–固”材料制备新策略,首次成功制备出高质量的二维硒化铟(InSe)半导体晶圆。

这种新材料展现出卓越的电学性能,在晶体管阵列中实现了极高的迁移率和接近玻尔兹曼极限的亚阈值摆幅。尤其在超短沟道(10纳米以下)器件中,其关键参数全面优于当前最先进的英特尔3纳米节点技术。相关成果以“用于集成电子学的二维硒化铟晶圆”为题,于7月18日在线发表在《科学》杂志上。

随着人工智能(AI)和物联网(IoT)等前沿应用对计算机算力的需求呈指数级增长,传统硅基晶体管技术在10纳米以下工艺节点正逐渐逼近物理极限,严重制约了芯片在性能、能效和集成度方面的进一步提升。因此,开发新型半导体沟道材料成为突破硅基技术瓶颈、支持下一代集成电路持续演进的关键。

硒化铟(InSe)因其低电子有效质量、高热速度和合适的带隙等优点,被认为是突破硅极限的有力竞争者。然而,其在晶圆集成制造方面一直面临重大挑战,高质量样品主要依赖机械剥离法获得,产量和尺寸受限,无法满足工业生产需求。

针对这些挑战,研究团队创新性地提出了“固–液–固”二维InSe半导体制备策略,成功解决了晶圆级InSe材料纯相、高质量制备的关键难题。最终,团队制备出厚度均匀、相结构单一、晶体质量优异的2英寸InSe晶圆。基于这一策略制得的InSe晶圆,其晶体管阵列性能超越了所有已知的二维薄膜电子器件,包括极高的迁移率和接近玻尔兹曼极限的亚阈值摆幅。

该成果为高性能、低功耗的新一代晶体管技术奠定了坚实的材料基础,未来有望在人工智能、自动驾驶、智能终端等前沿领域发挥重要作用,成为后摩尔时代计算架构的重要支撑。

(以上内容均由AI生成)