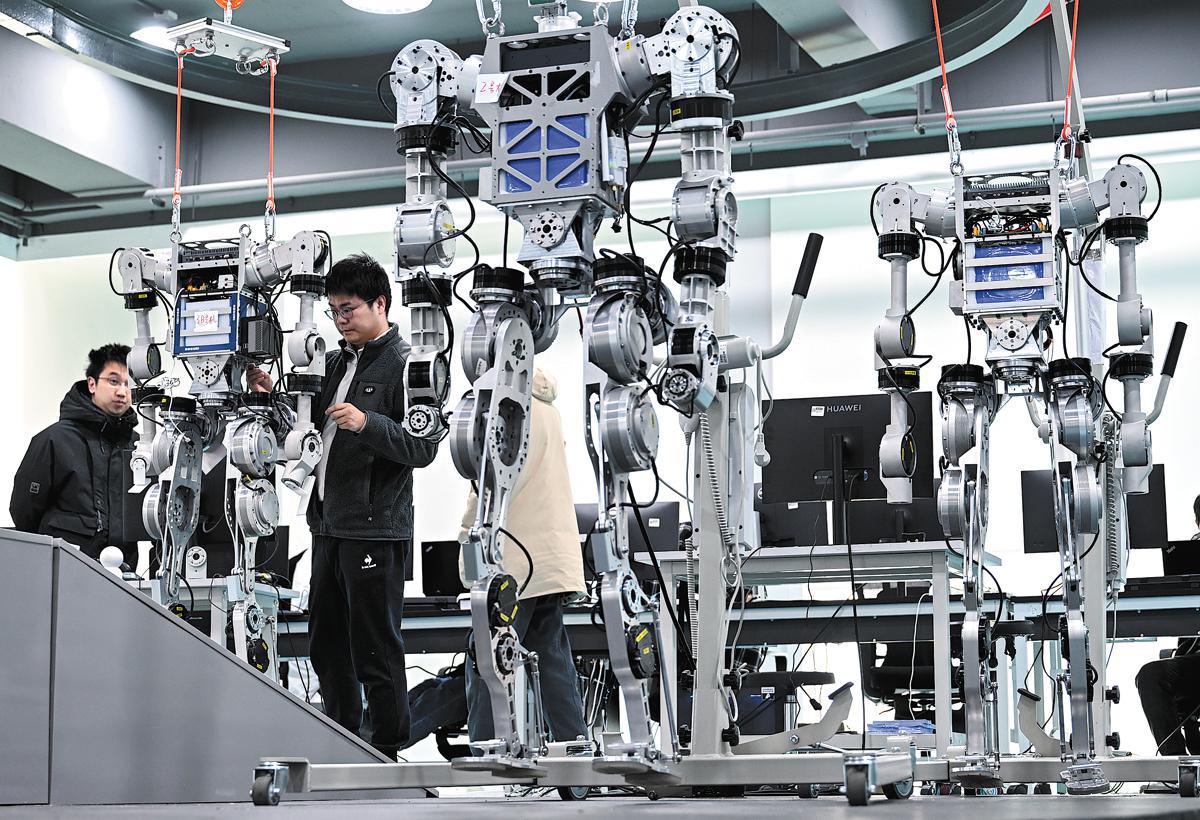

优化、准备 — 下一代机器人开始推出

快速阅读: 据《人民日报》称,中国科学院院士乔红指出,中国在机器人和人工智能领域快速发展,人形机器人备受关注。预计到2030年,中国仿人机器人市场将超千亿元。汽车制造商纷纷入局人形机器人领域,推动其工业化应用。专家认为,人形机器人需达到四级自主性才能普及,目前技术仍有不足,但大型语言模型等进步为其发展注入活力。

在中国科学院院士、多模态人工智能系统国家重点实验室主任乔红看来,中国在机器人和人工智能领域取得了快速进展。“过去三年,中国占据了全球工业机器人安装量的一半以上,并且其月球探测机器人成功带回了月壤样本。”乔红指出,人形机器人的发展尤为值得期待,中国已经建立了大规模、低成本生产高性能机器人系统的坚实技术基础。

根据中国信息通信研究院的一份报告,预计到2030年,中国的仿人机器人市场将增长至超过1000亿元人民币(约合136亿美元),而2024年这一数字为27.6亿元人民币。高盛研究预测,到2035年全球人形机器人市场规模可能达到1540亿美元,乐观估计甚至可达2050亿美元。

在2025年中国科幻大会上,一个仿人机器人吸引了人们的注意,该大会于3月27日在北京首钢园举行。汽车制造商的跨界意识到其中的机会,中国的科技巨头、汽车制造商和初创企业都在跳上这趟列车,以追求短期收益和长期战略目标。自今年年初以来,人形机器人已成为汽车行业的最热门趋势。至少有15家中国汽车制造商,包括广汽、上汽、小鹏、奇瑞和小米,以及华为、地平线机器人和禾赛科技等供应链公司,都进入了人形机器人竞赛。海外方面,六家汽车制造商——特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、本田、丰田和现代——也提出了自己的人形机器人概念。几乎所有的主流全球汽车制造商现在都已经加入了人形机器人领域。

特斯拉设定了一个雄心勃勃的量产目标:到2027年将其Optimus人形机器人的月产量扩大到10万台。汽车行业长期以来被认为是机器人应用的最大领域。64年前,通用汽车成为了第一个Unimate工业机器人的客户,这是一种机械臂,开启了自动化制造的时代。从那时起,尖端机器人在汽车车间中发挥了关键作用。如今,汽车制造商再次站在机器人创新的前沿,但在AI与机器人领域的野心更大。短期内,他们旨在提高生产和销售效率。从长远来看,随着人口增长趋于平稳,汽车技术成熟,专家表示,汽车制造商需要新的增长动力。

从技术角度来看,汽车制造商涉足人形机器人似乎合乎逻辑——如果人形机器人被视为通用机器人,那么智能汽车则类似于特定场景下的专用机器人。两者共享基础技术:智能感知、人机交互、复杂环境中的决策以及路径规划。对于汽车制造商而言,进入这个领域意味着可以重用已有的技术,从而降低成本和生产周期。智驾机器人制造公司的总经理张绍政表示:“我们充分利用了新能源领域的协同效应,特别是在电机和变速箱等零部件方面。正是这些成熟的供应链使我们能够在如此短的时间内大规模生产人形机器人。”

工业自动化高盛研究还提到,在制造业等结构化环境中对人形机器人有显著需求。这可能包括在电动汽车装配和组件分拣等场景中的使用。行业研究表明,中国约70%的制造业已经由机器和自动化完成。由于人形机器人更加灵活,能够适应复杂的地形,高盛分析师认为它们可以扩展工业自动化的市场。

高盛研究指出,人形机器人尤其适用于“危险、肮脏、枯燥”的任务,并补充说采矿、灾害救援、核电站维护和化学品制造等领域可能会有潜在的机器人需求。重要的是,机器人还可以在劳动力不足的行业中提供劳动力。高盛补充道,客户或许更愿意为能承担危险工作的人形机器人支付更高费用。尽管在工业自动化时代,劳动力依然不可或缺。然而,未来,人形机器人可与传统自动化设备协作,应对灵活无人操作的复杂场景,并独立完成诸如扭矩紧固和物料搬运之类的艰巨任务,优必选机器人董事长兼首席执行官周剑表示。该公司正在探索人形机器人在工业场景中的应用,例如新能源汽车领域,与蔚来和比亚迪等领先的电动车制造商合作。

优必选机器人于三月份发布了一段展示视频,展示了其人形机器人团队在中国某电动车工厂协作工作的场景,称这是世界首次实现多人形机器人跨多场景和任务的协作。

浙商证券预计,到2030年,中国和美国的制造业将分别需要110万台和58.3万台人形机器人,显示出巨大的市场潜力。优必选科技的G1机器人于3月26日在上海时装周活动中亮相。(张衡伟/中新社)

不足之处与面临的挑战

然而,人形机器人仍处于发展的早期阶段。专家指出,其设计尚存不足之处,功能尚未完全符合客户需求,技术障碍和成本挑战也依然存在。“作为一种制造产品,人形机器人只有在成本降至可接受水平时才能拥有稳固的市场,”光大证券的分析师郭倩倩表示。

然而,人形机器人仍处于发展的早期阶段。专家指出,其设计尚存不足之处,功能尚未完全符合客户需求,技术障碍和成本挑战也依然存在。但进展正在进行中。去年,宇树科技推出了其最新款G1人形机器人的令人惊讶的低价——99,000元人民币,与许多其他公司生产的售价从15万至20万元人民币的机器人形成鲜明对比。据宇树科技称,G1身高约127厘米,具有出色的稳定性和灵活性,例如180度身体旋转以及徒手砸开核桃的能力。

宇树科技之所以能提供如此低的价格,可以追溯到其多年开发四足机器人以及自主研发的电动驱动技术。“G1关节单元的核心部件,包括伺服电机、减速器和控制器,均由宇树科技自主研发并生产,”宇树科技首席营销官王启新表示。得益于宇树科技自身的技术支持,G1人形机器人的开发从项目启动到发布大约用了三个月时间。王启新还承认,机器人尺寸的减小也有助于降低成本。

专家表示,人形机器人商业化进程可能比自动驾驶汽车还要漫长。小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏最近与宇树科技创始人王兴星和优必拓机器人周总进行了讨论。三人一致表示,当前的人形机器人技术接近于二级自主性,即辅助自主性,而行业希望实现三级商业可行的自主性,即有条件自动化。二级属于自主机器接管驾驶功能程度的更广泛标准的一部分。二级意味着部分驾驶员辅助。三级意味着在某些情况下驾驶员不需要关注。四级意味着车辆可以在特定情况下执行所有驾驶任务,但人类干预仍然是一个选项。

他说,人形机器人要从二级提升到三级,需要‘指数级’更强的能力,人形机器人需达到四级自主性才能在家庭环境中使用。与自动驾驶汽车相比,人形机器人在感知、决策、运动控制及硬件方面,面对更加复杂且不可预测场景的挑战更大,专家补充道。

他说,人形机器人要从二级提升到三级,需要‘指数级’更强的能力,人形机器人需达到四级自主性才能在家庭环境中使用。多年来,智能汽车已经发展出高级别自动驾驶,但四级及以上仍然在商业上难以实现。与车辆受控交通环境相比,人形机器人在多样化且不可预测的场景中需要更高的通用性。

优必拓机器人周总指出,目前的应用主要集中在工厂中的抓取、装配和检查过程——这些过程需要18到24个月的严格测试。

优必拓机器人在深圳展厅展示的人形机器人正在开启一罐饮料。(邓华/新华社)

更聪明的机器人“大脑”

像中国自主研发的DeepSeek这样的大型语言模型的进步,为该领域注入了新的活力。美国市场研究公司国际数据公司(IDC)指出,大型语言模型是关键驱动力,有助于进一步开发人形机器人的“大脑”,增强感知能力,实现自主学习和决策,并通过行为交互训练提高运动泛化能力。

今年3月,AgiBot推出了一种AI大型语言模型GO-1,以加速机器人的训练。AgiBot称,该模型使机器人能够以最少的训练快速泛化新任务,显著降低了具身AI应用的技术门槛。GO-1模型利用现实世界的人类演示和互联网来源的视频数据来增强对人类活动的情境理解。

AgiBot合作伙伴兼具身智能业务部门总裁姚茂清说:“即使是简单的倒水动作也需要近100个高质量的数据样本进行训练。这些数据集来自100台机器人,上传到云计算平台进行模型迭代,最终实现通用任务的部署。”

重复性的工业任务仍然是人形机器人应用的首要重点。姚茂清强调物流是一个典型例子。“虽然自动导引车在运输货物方面表现出色,但包装不同大小的物品等任务需要实时调整和错误修正——这对人形机器人来说是一个完美的挑战。AI控制允许它们在失败时重新思考策略,就像人类一样,”他说。

重复性的工业任务仍然是人形机器人应用的首要重点。姚茂清强调物流是一个典型例子。随着技术的发展,AgiBot设想更广泛的应用。“人形机器人的灵活性填补了刚性自动化和人力劳动之间的空白,”姚茂清说。

重复性的工业任务仍然是人形机器人应用的首要重点。姚茂清强调物流是一个典型例子。

(以上内容均由Ai生成)