美台防务伙伴关系 2.0:台湾的无人机学说和工业基础

快速阅读: 据《外交官》最新报道,台湾正通过无人机重塑其防御战略,与美国深化安全合作以提升威慑力。文章指出,台湾无人机战略围绕三个核心目标展开,并提出了具体的工业动员策略及合作机会,强调美台合作的重要性。

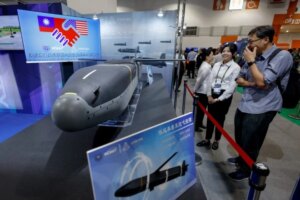

随着美国与台湾深化安全合作,无人飞行器(UAV)已成为综合威慑的关键前沿。在当前印太安全环境下,威慑依赖于分布式能力和有弹性的供应链,台湾正在通过无人机(通常称为无人机)重新定义其防御战略。无人机并非边缘角色,而是成为台湾作战原则和产业政策的基石。战略逻辑显而易见:台湾的无人机不仅关乎国家生存;它们为美国提供了一个在21世纪地缘政治最激烈战场上的具备战斗准备和工业能力的强大伙伴。

台湾的无人机战略围绕三个核心目标展开:(1)将自主系统整合到分层、可生存的防御姿态中;(2)建立安全、可扩展且民主的无人机生产能力;(3)使工业和作战框架与美国及其盟友的优先事项保持一致。本文摘自即将由台湾政府创立并位于台北的研究机构民主、社会和技术研究所(DSET)发布的关于美台无人机合作的报告。该报告基于DSET对台湾无人机供应链利益相关者的采访,包括领先的无人机公司。以下部分概述了台湾分阶段的无人机作战理论、现有能力缺口、工业动员策略以及美台合作的具体机会。这些要素共同构成了在冲突前加强威慑的战略伙伴关系的核心。

### 无人机在作战理论中的作用:三阶段战场策略

台湾的整体防御概念提出了分阶段防御模式:力量保护、近海控制和滩头中立化。在这个框架内,无人机在扩展情报、监视和侦察(ISR)能力、削弱敌方系统以及在电子攻击下维持战斗行动方面发挥着核心作用。在力量保护阶段,MQ-9B和腾云等第四至第五组无人机提供持续的ISR,实现在争议环境中的早期预警和弹性指挥控制(C2)。在近海控制阶段,台湾使用第二和第三组系统——如信天翁和箭翔——进行电子战并压制沿海传感器。最后,在滩头中立化阶段,像ALTIUS 600M-V和摩羯座这样的消耗型无人机执行对登陆部队的精确打击,并向地面单位提供实时目标信息。如图1所示,此作战理论利用了消耗性、冗余性和任务定制部署的逻辑——反映了乌克兰战场成功的一些元素,并与美国的“复制者计划”和“地狱场景”架构相一致。

### 绘制机队地图:进展与痛点

台湾的无人机舰队通过三个主要渠道获取:国有的中山科学研究院、国内私营制造商和美国对外军售。平台从商用ISR四轴飞行器到高端打击无人机不等。如图2所示,台湾的无人机系统覆盖了美国的分类框架,但在第三至第五组打击平台、游荡弹药、集群ISR系统和自主瞄准方面仍存在操作缺口。这些缺口反映了台湾国防界面临的更广泛挑战,包括关键无人机组件(如飞行控制芯片、视觉传感芯片和安全视频传输模块)的国内生产不足。尽管投入了大量研发资源,台湾的国内产业在成本上仍不如中国供应商具有优势,并且在关键系统上仍然依赖外国部件。

为应对这些挑战,台湾设定了2028年的目标,即部署700架军事无人机和3000架两用无人机。实现这一目标不仅需要采购,还需要全方位的工业动员以及支持本土组件能力建设。

### 打造武器库:从理念到能力

台湾的无人机行业正在一个以信息安全性、航空安全性和防御准备为中心的统一国家战略下发展。由国家发展委员会统筹,并获副总理办公室支持,该计划目标是到2028年实现每年300亿新台币的产值,并达到每月15000个单位的规模。这项计划将分两个阶段推进。第一阶段侧重于基础技术:安全飞行控制芯片、软件定义无线电模块、人工智能驱动的ISR软件和军规测试。第二阶段强调生产规模扩大、民主供应链整合和出口准备。政府已针对关键无人机组件启动了定向研发补贴,优先开发三大芯片类别和两大软件层。然而,实施挑战依然存在。政府政策与行业能力之间的战略错位减缓了进展。正如DSET研究人员在采访中一位台湾无人机行业的高级主管所解释的那样:“脱离中国部件是台湾的机会——但我们不是唯一能做到这一点的人。我们的优势在于灵活性:如果有订单,我们可以交付量。”

大型企业推动在先进芯片方面的深度专业化,而小型公司则倡导更广泛的补贴分配。国际市场受战时订单波动影响,需求不确定性较高,企业面临包括双重用途无人机出口严格的客户识别要求在内的监管障碍。为稳定行业发展,利益相关者呼吁加大军事采购力度并强化国际合作机制。

台湾的战略聚焦“三芯片两软件”:有韧性的硬件和安全的数字平台。这些涵盖GPS独立导航、加密通信以及与北约标准一致的适航标准。嘉义无人机工业园区是这一工业建设的锚点,也是台湾成为区域无人机制造中心雄心的核心。

### 从准备到互惠:台湾提供的和寻求的

台湾的价值主张很简单。它提供了一套与三阶段作战理论相匹配的防御就绪无人机生态系统,从ISR到游荡弹药再到饱和打击平台的使命对齐无人机,专门用于印太前线使用。其生产基础设施真实且正在扩展,供应链安全、透明且无偏见。台湾还拥有自1970年代起的本土无人机开发传统,从中吸取了最近采购计划和公私合作模式的经验教训。2022年9月承诺采购3000架无人机标志着一个重要转折点,显示了台湾在建立工业规模方面的认真投资。

台湾寻求的是互利合作的提议:根据前线任务角色定制的联合无人机平台开发,优先考虑知识产权保护和加密保障的技术转让机制,以及融入美国印太后勤和威慑规划的作战整合。正如DSET行业参与中采访的一位系统集成商所强调的那样,“我们在台美合作中希望的是市场准入和技术共享——特别是在光学有效载荷和数据传输方面。”台湾还寻求正式纳入蓝鸟无人机和其他盟友无人机架构框架。

如表1总结的那样,台湾并不是在寻求开放式的援助。它提出了一种互利合作的提议:共同生产、共同开发和共同防御。

### 结论:行动窗口现在已经打开

台湾的无人机战略不是一个投机性的愿景。它是一种基于生存能力、可扩展性和伙伴关系的以作战理论为导向、产业支持的框架。它通过提供一个前沿位置、技术可信度和作战一致性的伙伴来补充美国在印太地区的优先事项。这一战略的成功取决于更深的制度框架和双方的共同承诺。台湾作为半导体和智能系统创新中心的地位使其能够承担更大的国防技术责任。同时,美国的政治意愿和简化的政策框架——特别是关于国际武器贸易条例合规性和研发资金方面——对于释放这一伙伴关系的全部潜力至关重要。

通过联合无人机开发,美国和台湾可以创建一个有韧性、可扩展的无人系统架构,增强威慑力,降低盟友风险,并复杂化对手的计划。这不是关于援助;这是在危机之前关于盟友负担分担的问题。台湾已做好准备在未来无人机战争领域开展合作。问题是美国是否会抓住这个机会并通过持续的下一阶段整合来建立它。

(以上内容均由Ai生成)