机器学习驱动的对高性能锂离子电池自修复硅基阳极的见解

快速阅读: 《Nature.com》消息,研究利用机器学习解决硅基锂电池体积膨胀问题,通过多种算法筛选有效功能基团,发现醚基团等对提升电池寿命影响最大。该成果为设计高性能锂电池提供了新思路,助力清洁能源发展。

近年来,硅作为一种极具吸引力的选择,正逐渐取代石墨,成为锂离子电池阳极材料的替代方案。由于硅拥有更高的能量密度潜力,因此备受关注。然而,一个显著的挑战在于,硅阳极在充放电过程中会因体积变化而产生剧烈波动,导致结构降解,从而造成电池容量迅速下降。为了解决这一难题,研究人员通常采用试错法进行探索,尝试将自修复聚合物作为粘合剂整合到阳极结构中。但这种方法不仅耗时,而且成本高昂。

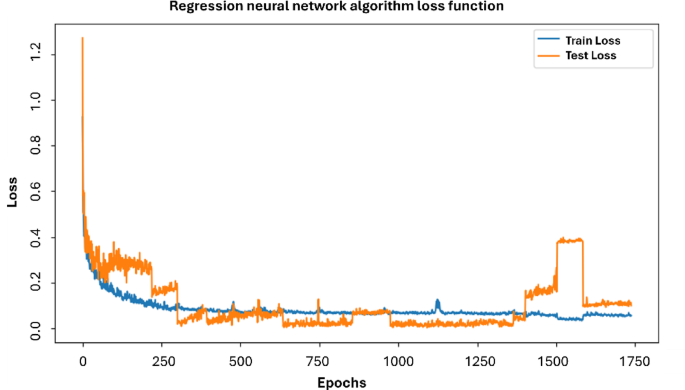

本研究通过机器学习的方法提供了一种更为可行的解决方案,成功克服了传统实验中的诸多挑战。借助随机森林、岭回归、支持向量机以及神经网络等算法,研究深入探讨了这些聚合物内部结构特征和官能团在维持阳极完整性并延长电池寿命方面的表现。令人振奋的是,神经网络算法表现尤为出色,在测试集上的准确率达到了惊人的96%。此外,通过SHAP(Shapley Additive Explanations)分析发现,醚基团、供体与受体间的氢键以及双互连环对保持电池容量具有最积极的影响。

基于上述研究成果,本研究提出了用于提升硅基锂电池自修复能力并延长其使用寿命的功能组选择的设计原则。这一创新性发现或将为开发更高性能且更耐用的锂离子电池开辟全新路径,为未来的清洁能源技术奠定坚实基础。

这项研究不仅展示了机器学习在材料科学领域的巨大潜力,还为推动电池技术的发展提供了重要参考。未来,我们或许能够看到更高效、更持久的锂电池广泛应用于电动汽车、储能系统等领域,为全球能源转型贡献力量。

(以上内容均由Ai生成)