从 IBM 到 OpenAI:Microsoft 50 年的成功(和失败)战略

快速阅读: 《The Conversation (英国)》消息,微软成立50年,经历四个阶段:从借IBM之力起家,到Windows称霸,再到多元化受挫,最后转向云计算与AI复兴。如今,Azure和OpenAI助力微软保持竞争力,但未来仍充满不确定性。

**微软庆祝成立50周年**

这是一篇用运行在微软Windows系统上的微软Word软件撰写的纪念文章,也许未来会发布在由微软Azure支持的平台上,例如拥有超过十亿用户的微软子公司领英(LinkedIn)。2024年,该公司从2450亿美元的销售额中获得了880亿美元的净利润,其市值接近3万亿美元,仅次于苹果,成为全球第二大最有价值公司,几乎与英伟达并驾齐驱。自2002年以来,微软的累计利润已接近6400亿美元。

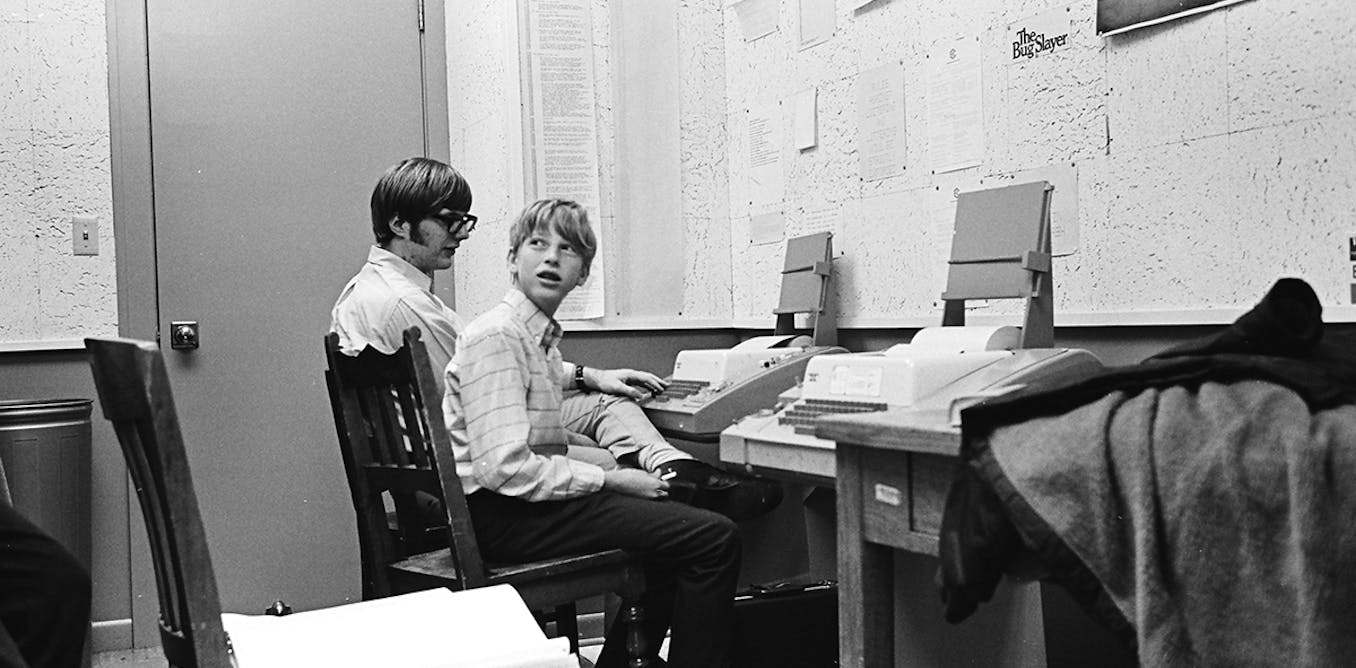

然而,五十年前,微软只是由两位前哈佛学生比尔·盖茨和保罗·艾伦在新墨西哥州阿尔伯克基创立的一家小型个人电脑公司。当时,盖茨和艾伦分别只有19岁和22岁。这家小公司后来成长为世界上最具实力的公司,其成长历程可以划分为四个不同的时代。

### 第一阶段:比尔·盖茨借助IBM的力量

20世纪70年代末,IBM无疑是计算机行业的领导者。很快意识到硅谷年轻企业家开发的个人电脑,如苹果II,终将超越IBM的大型主机,于是启动了IBM PC项目。然而,IBM庞大的内部流程使其无法按时交付个人电脑。因此,IBM决定将机器的各个组件外包给外部供应商。

多家专业公司被邀请提供操作系统,但它们都拒绝了,认为IBM是需要摧毁的敌人,是集中式、官僚化计算的象征。此时,IBM董事长旁边一位非政府组织董事会成员玛丽·麦克斯韦·盖茨建议了她儿子威廉(昵称比尔)的名字。这位刚创立微软的年轻人第一次接触到IBM是在1980年。问题是微软当时专注于一种名为BASIC的编程语言,并非专门从事操作系统。

但比尔·盖茨从未将此视为障碍。他同意与IBM签署协议,提供一个他尚未开发的操作系统。盖茨随后从西雅图计算机产品公司购买了QDOS系统,并在此基础上开发了MS-DOS(其中MS代表微软)。接着,盖茨提出了下一步行动——他向IBM提供了使用MS-DOS的非独家合同,这意味着他可以向其他个人电脑公司销售该系统。

不习惯分包业务的IBM并未足够怀疑:当康柏、Olivetti和惠普等公司纷纷开发IBM PC克隆品时,这份合同为微软带来了巨大财富,却给IBM带来了不幸,催生了一个全新的行业。微软取得了成功,不仅得益于IBM严肃的品牌形象吸引企业客户,还在市场上每售出一台个人电脑时获得版税。1986年,公司上市。比尔·盖茨、保罗·艾伦及其两位早期员工成为了亿万富翁,另有12000名微软员工也因此成为百万富翁。

### 第二阶段:Windows,金蛋(归功于施乐)

20世纪80年代中期,个人电脑功能有限:包括微软的MS-DOS在内的操作系统均以令人望而生畏的命令行运行,例如臭名昭著的C:/。这一切在1984年随着苹果Macintosh的推出而改变,这款设备配备了图形界面(图标、下拉菜单、字体、鼠标等)。这项革命性技术虽由施乐的研究实验室开发,但这家复印巨头未能理解其潜力。

另一方面,苹果首席执行官史蒂夫·乔布斯深受启发。为了确保Macintosh电脑的成功,乔布斯要求微软为其办公套件开发定制版本,特别是Excel电子表格。微软采纳了图形界面的原则,并在1985年推出了Windows 1,不久后又推出了Office套件(Word、Excel和PowerPoint)。在接下来的几年里,Windows不断改进,最终在1995年推出了Windows 95,广告宣传花费超过两亿美元,比尔·盖茨为此购买了滚石乐队的《Start Me Up》版权。当时,微软在全球操作系统的市场份额超过了70%,这一局面几乎未曾改变。

1997年,微软通过投资1.5亿美元购入苹果非投票股份挽救了濒临破产的苹果公司,三年后这些股份被出售。在一次著名演讲中,乔布斯感谢比尔·盖茨:“比尔,谢谢你。世界变得更美好了。”这次救助还终结了苹果对微软提起的诉讼,指控后者在设计Windows系统时抄袭其图形界面。

### 第三阶段:官僚化、内部冲突与失败的多元化战略

20世纪90年代中期,随着万维网的兴起,计算领域迎来了新的变革。微软专注于独立PC领域,其商业模式依赖盒装软件销售,在面对新全球化网络时显得准备不足。起初,微软开发了Internet Explorer浏览器,源自收购Spyglass公司设计的Mosaic浏览器,类似于当年的MS-DOS。最终,Internet Explorer被整合进Windows,引发了针对微软滥用市场主导地位的反垄断诉讼,甚至可能导致公司分拆。新的竞争对手如谷歌及其Chrome浏览器趁势崛起,吸引了更多用户。

2000年,比尔·盖茨将微软CEO之位交给了前哈佛校友鲍尔默,后者旨在将公司转型为电子与服务企业。随后的十五年,鲍尔默推动了一系列多元化尝试,包括视频游戏(Flight Simulator)、电子百科全书(Encarta)、硬件(鼠标、键盘)、MP3播放器(Zune)、云计算业务(Azure)、游戏主机(Xbox)、手机(Windows Phone)、平板电脑及PC(Surface)。尽管部分项目取得成功(如Azure和Xbox),但大多数遭遇惨败。Encarta迅速被Wikipedia超越,Zune也难以匹敌苹果iPod。Windows Phone堪称公司史上最大的战略失误之一。为在移动领域抗衡iPhone,微软于2013年9月以54亿美元收购诺基亚手机部门。然而整合效果极差:鲍尔默计划让微软手机运行Win10版本,导致设备运行缓慢且不实用。不到两年,微软终止移动业务,损失高达76亿美元,而诺基亚仅以3.5亿美元出售。

微软多线业务扩张带来的后果之一是员工数量激增至2024年的228,000人。各部门间爆发大量内斗,有时彼此拒绝协作。这些部门间的明争暗斗,加上日益严重的官僚化以及低成本高利润模式(每安装一次Windows,PC厂商支付约50美元,而许可证边际成本几乎为零),严重制约了微软的创新力。其软件如IE6和Vista很快因缺陷遭到用户嘲讽,问题通过频繁更新修补。有人调侃称,Windows自带“安全模式”,暗示其常规模式是“失效”。

### 第四阶段:云计算与OpenAI能否让微软焕发新生?

2014年,纳德拉接替鲍尔默出任微软掌门人。作为在线服务部门出身的他,目标是将公司战略转向线上,尤其通过发展Azure云计算业务。2024年,Azure成为仅次于亚马逊云服务的世界第二大云服务平台,超过56%的微软收入来自在线服务。纳德拉重塑公司商业模式:软件不再直接销售,而是以订阅形式提供,如Office 365和Xbox Live。期间,微软收购了在线游戏Minecraft,随后在2016年以262亿美元购入专业社交网络LinkedIn(迄今最大收购),并在2018年以75亿美元买下代码托管平台GitHub。

2023至2025年间,微软向OpenAI累计投资超140亿美元,这家ChatGPT背后的企业让微软在人工智能浪潮中占据独特优势。ChatGPT模型亦助力微软自家AI工具Copilot的研发。在过去50年里,通过一系列大胆的决策、及时的收购以及失败的多元化尝试,微软在业务范围、竞争优势和商业模式方面发生了显著变化。曾因内部奢靡和冲突而陷入困境的公司重新焕发了吸引力,尤其是对年轻毕业生而言。谁能预料50年后微软是否依然存在?比尔·盖茨本人表示与此相反,但或许他只是在故作姿态。

(以上内容均由Ai生成)