中国军方在台海附近演练无人战犬与无人机协同登陆

快速阅读: 解放军演练两栖攻击,使用无人机和四足机器人破障、压制及补给,展现低成本、高效率的无人系统应用,强化海峡情景下的军事准备。

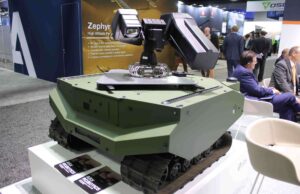

演练展示了一波攻击,其中两栖装甲车辆受到海岸火力的压制,被迫转为无人破障和压制。第一人称视角(FPV)四轴飞行器打击指定的射击点,侦察无人机绘制防御者地图并引导后续部队。在浪花线,装有爆炸物的四足机器人迅速穿过壕沟、障碍物和捷克刺猬式障碍,炸开通道;其他机器狗向分散的步兵小队运送弹药,还有一款携带枪械的型号伴随伞兵渗透小组穿越丛林,切断增援部队。重点在于即使路线拥堵也要保持进攻势头,并通过廉价且可消耗的系统分散杀伤力,以保护人类突击梯队。

解放军的这一操作叙述符合更广泛的媒体框架,中央电视台纪录片片段和官方消息几个月来展示了两栖和空降渗透演习,以及无人机和机器人在联合军种攻击中的整合。当前广播中的元素呼应了“海峡雷霆-2025A”材料,这是一次为期两天的联合演习,于4月初举行,重点关注台湾周围的封锁控制和精确打击选项,以及后来的“勇往直前”系列,展示了从训练到作战任务的冷启动过渡。这种连续性表明,机器人破障场景并非一次性,而是东部战区正在为海峡情景完善的一套滚动剧本的一部分。

从发展角度来看,自2023年以来,中国实验室和国防企业迅速迭代了腿式平台,推动了载荷能力、自主性和低成本制造的进步。目前解放军的使用概念将机器人限定在可消耗、特定任务的角色上,如障碍清除、最后一公里补给、定点火力支援,而不是独立机动单元。这一选择与全球经验相符:俄罗斯难以将复杂的UGV扩展到利基任务之外,而西方武装四足机器人的实验仍限于试验和SWAT风格的使用案例。在这种背景下,解放军的优势在于通过大量廉价机器人和丰富的ISR引导,饱和破障区域;其劣势在于腿式平台在直接火力和碎片下仍然缓慢、嘈杂、热信号明显且脆弱。

与其他类似产品和概念相比,解放军的四足机器人似乎更注重可消耗性和与大规模FPV生态系统的集成,而非受保护的机动性。美国及其盟友使用武装Ghost Robotics或Boston Dynamics衍生产品的试验强调了周界安全、远程感知和房间进入;俄罗斯的Marker UGV强调了更重的装甲和传感器,但在战场上使用受限;相比之下,中国的海滩破障应用利用数量、简单任务和紧密的无人机编队。然而,在对抗登陆中,即使是一群机器狗也必须穿越被轻武器和炮火碎片覆盖的区域,历史上这些任务通常由带状线爆破装置或有人工程车辆承担。解放军的概念以牺牲个别平台的生存率为代价换取速度,但这只有在无人机可靠压制火力且渗透单位切断据点指挥链的情况下才能成功,而纪录片本身显示这些条件很难满足。

战略上,这一场景传达了三个含义。地缘政治上,它向区域观众宣传北京将有人-无人两栖任务组织常态化,作为围绕台湾的常规信号传递的一部分,通过可消耗系统强化胁迫准备的叙事,同时保持成本曲线的有利。地缘战略上,它与“海峡雷霆-2025A”关注的控制和封锁相一致:在选定海滩上的机器人破障,结合无人机支持的精确打击和后方渗透,旨在向台北呈现港口、能源节点和沿海防御的同时困境,以瓦解指挥协调。军事上,它预示了一场适应周期的竞赛:台湾及其伙伴将部署更密集的反无人机系统、诱饵、埋设炸药和移动预备队;解放军将回应以更厚的ISR层、更多的巡飞弹药、抗干扰链接和对已知据点的先发制人打击。总体效果是将任何登陆的最初几小时推向更高的损耗率和更快的决策时间线,虽然机器人可以吸收部分损失,但并不能免除步兵在火力下关闭和突破的需求。

此次演习由CGTN欧洲频道提供材料,并经《南华早报》解析,展示出中国在水面操控机器人和无人机方面所追求的协调能力,以及这些优势在防御方加强阵地并精准射击时迅速消失的情形。这既是一种警告,也是一种展示:无人系统只有在压制、渗透和障碍清除同步进行时才能加速进攻;一旦任何环节失败,士兵将承担相应的代价。

作者特曼·S·尼坎奇是国防分析师,任职于陆军认知集团。尼坎奇毕业于比利时顶尖大学,拥有政治学、比较与国际政治以及国际关系与外交学位,研究方向集中在俄罗斯的战略行为、国防技术及现代战争。他在陆军认知集团担任国防分析师,专注于全球国防工业、军事装备及新兴国防技术领域。

(以上内容均由Ai生成)