英伟达 36 人直接向黄仁勋汇报

快速阅读: 英伟达CEO黄仁勋直接管理36名高管,涵盖战略、硬件、软件、AI、公关等七大板块,尤其重视硬件和AI领域,凸显公司在自动驾驶等前沿技术上的布局。

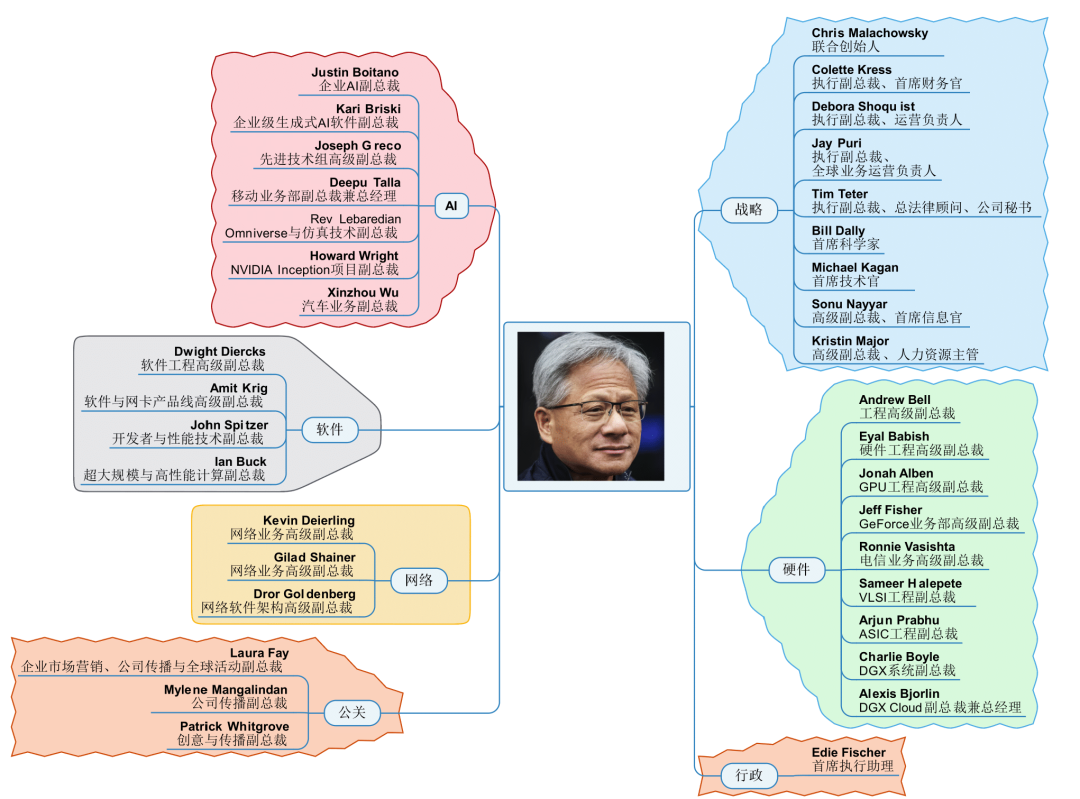

市值第一巨头英伟达里,都有谁可以直接向 CEO 黄仁勋汇报? 36 人 。这是最新被曝光的数字。

这 36 个人大致分别隶属于七个职能板块 —— 战略、硬件、软件、AI、公关、网络,以及老黄的一位执行助理。

老黄的新布局 接下来,就让我们一起看看,除最高战略执行层外,在这今年的人事布局中,黄仁勋究竟埋下了哪些棋子,又释放出怎样的信号。

首先,硬件依然是英伟达的基石。

在黄仁勋的直接下属中,有 9 位负责硬件相关业务 —— 包括 GPU、电信、DGX 整机系统等 —— 人数占了三分之一。

AI 泡沫也好、CUDA 生态也罢,英伟达的底色终究还是硬件 。

值得注意的是,AI、具身智能与自动驾驶等前沿技术,正逐渐成为黄仁勋商业版图中的“第二根支柱”。

在这一板块,老黄已布下包括 吴新宙 在内的七名大将。

从人数配置本身,就能看出英伟达的触角正在快速伸向那些尚未被完全探索的新大陆蔓延,借老黄的话说,叫「零亿美元市场」。

这段旅途注定是一场持久战,如果够幸运,它甚至可能成为黄仁勋职业生涯中 最后的一场战役 。

令人意外的是,在黄仁勋的直属高管中, 竟有三位负责公关 。

大家可能对这个数字没有概念,举个例子吧,马斯克可是连一名公关主管都没有。原因在于两人所处的生态位完全不同。

英伟达提供的是算力,是整个行业的上游,跟各行各业的从业者都分不开关系,他们需要负责全球的企业、研究机构、政府项目与投资人。

这意味着,英伟达除了做产品,还得花很多心思理清错综复杂的产业链 —— 既要安抚华尔街,又要维护开发者生态;既要服务大客户,还要兼顾上下游合作伙伴;甚至,特殊时期还会被拿来协调各国政策。

因此,老黄需要一套 系统化的对外沟通机制 。

不过,像马斯克这样完全不设公关团队的情况也比较特殊。毕竟老马早已把自己运营成全球最大的“超级网红”,马斯克自己就是最强的 PR 和 GR。

老朋友和新面孔 看完老黄的整体布局,再来看看他麾下都有哪些关键将领。

首先来看看三位老朋友 —— Jonah Alben、Dwight Diercks、Bill Dally 。

这几位都是跟着老黄打拼了很久的人物,读过老黄传记的朋友应该经常看到他们的名字。

Jonah Alben 首先登场的,是铸就英伟达半壁江山的领导者,被黄仁勋称为“GPU 架构灵魂”的男人 —— Jonah Alben 。

今年已是 Alben 在英伟达的第二十八个年头。自 2008 年起,Alben 一直担任英伟达 GPU 工程高级副总裁,全面负责 GPU 架构的设计与开发工作。

在此之前,他曾任 GPU 工程副总裁四年,是英伟达 GPU 从独立显卡跨越到 AI 时代的关键推手。

Alben 于 1997 年加入英伟达,那一年公司刚推出第一代 RIVA 系列 GPU。他的初始职务是 ASIC 设计工程师,参与了英伟达早期的图形芯片。

加入英伟达之前,他还曾在 Silicon Graphics 担任 ASIC 工程师。

Alben 毕业于斯坦福大学,在那里取得计算机科学与工程学士、电子工程硕士学位。目前,Alben 手上共有 34 项专利,手下管理着约有一千多人的 GPU 工程团队。

Dwight Diercks 紧随其后的,是支撑英伟达商业帝国的另一半基石 —— 老黄的技术左膀右臂、掌管软件的 Dwight Diercks 。

Diercks 已经跟着老黄干了有 31 年,应该是这批直接下属中除联创外资历最老的高管了。

早在 1994 年,Diercks 便在 NVIDIA 开始了他的职业生涯,当时担任高级软件工程师。

当时英伟达才刚成立不久,他是第 22 名加入的员工,这三十多年来,他可谓是陪着老黄经历了所有起起伏伏。如今许多外界流传的英伟达往事,正是出自他的讲述。

1999 年,Diercks 晋升为副总裁,正式掌管软件研发体系。到 2017 年,英伟达员工总数仅一万出头,但已有三千多人的软件工程团队直接向他汇报。

八年过去,英伟达的规模翻了三倍不止,很难想象如今 Diercks 手下的团队会有多庞大。

目前,他担任英伟达 软件工程执行副总裁 ,全面负责为公司所有产品线开发核心系统软件与平台层支持,包括 PC 与工作站显卡、深度学习加速器、自动驾驶平台、AI 框架、云计算以及游戏设备等。

在加入英伟达之前,Diercks 曾在 Pellucid Inc.担任系统软件工程师,也曾就职于康柏电脑公司(Compaq),从事多媒体软件开发。

Dierck 于 1990 年毕业于 密尔沃基工程学院 ,获计算机科学与工程学士学位,并于 2014 年获得该校授予的荣誉工程博士学位。

Bill Dally 再来看看 Bill Dally 。

Dally 是英伟达的首席科学家。

在加入英伟达之前,他在斯坦福大学任教 12 年,曾担任计算机科学系主任,是并行计算领域公认的权威。在那时候,他便经常对英伟达赞赏有加。

2003 年,黄仁勋曾亲自造访他的大学办公室,向他抛出兼职咨询工作的橄榄枝。六年后,在英伟达的软磨硬泡之下,本应一辈子躬身于学术的 Dally,最终答应成为英伟达的全职员工。

自此,Dally 成为英伟达研发体系的灵魂人物。他不仅推动 GPU 从图形处理器进化为通用并行计算平台,也为 AI 硬件架构的诞生奠定了基础。

因为不想耐着性子上历史课,Dally 高中就辍学了。在做汽车修理工期间,他凭借考试成绩设法进入了大学。

虽未获得高中文凭,他却拿到了弗吉尼亚理工大学的学士学位、斯坦福大学的硕士学位和加州理工学院的博士学位。30 岁出头时,戴利就已经是麻省理工学院的终身教授了。

不过,这位学者的生活并不止于书斋。1992 年,他曾驾驶一架单引擎飞机前往纽约,但途中突遇漏油事故,被迫在长岛海峡紧急迫降。

飞机撞上海面时,猛烈的冲击让他鼻骨折裂、头晕目眩,险些随飞机一块石沉大海。所幸,一艘经过的帆船及时救起了他。

两天后,他又若无其事地回到了实验室。

看完了这三位老将,我们再来看一位英伟达的新鲜血液,也是老黄直接下属中 唯一的华人 。

吴新宙 吴新宙现任英伟达汽车业务副总裁,全面负责汽车业务的战略规划、产品布局与工程执行。

吴新宙毕业于清华大学电气工程系,后赴美国伊利诺伊大学香槟分校攻读电气工程硕士与博士学位,拥有超过 250 项已授权的美国专利。

2006 年至 2018 年间,吴新宙就职于高通公司,先后负责多个核心研发项目,为高通在自动驾驶、精准定位及通信技术等领域做出了重要贡献。

与小鹏汽车结缘还得从 2015 年说起。

彼时,高通正将目光锁定在自动驾驶产业,计划收购恩智浦(NXP)。正是在这一阶段,吴新宙被委以重任,出任高通自动驾驶业务负责人。

可惜的是,这场收购最终因“反垄断”问题告吹,不过,这也让吴新宙得以遇到其人生中一位“重要的男人”—— 何小鹏。

一边,是高通的收购失败;另一边,则正值何小鹏筹建自动驾驶团队、求贤若渴的时机。

因此,双方一拍即合。吴新宙出任小鹏汽车自动驾驶中心副总裁,直接向何小鹏汇报,统领逾千人的技术团队。

在小鹏任职的五年间,他全面主导了自动驾驶的战略布局、产品规划与技术落地,推动了 NGP 与 XNGP 等核心项目的落地,为中国品牌量产自动驾驶开辟了先河。

小鹏 G6 堪称吴新宙自动驾驶事业的集大成者。该车型上市仅一个月,订单突破 4 万台,其中,搭载智能驾驶高配系统的“Max 版”占比更是高达 70%。

不过,正在小鹏汽车逐步走上正轨时,吴新宙生命中另一位“重要的男人”出现了 —— 黄仁勋。

据悉,早在任职小鹏期间,吴新宙便因项目合作与英伟达交际颇多。

彼时,英伟达已稳居全球高算力自动驾驶 SoC 市场第一,市占率高达 82.5%。然而,尽管在技术上遥遥领先,其汽车业务在公司总营收中的占比仍十分有限。

正是在这一关键节点上,英伟达决心加速自动驾驶业务布局,而吴新宙兼具算法与整车厂经验,既懂底层算力,又熟悉车企需求,无疑是老黄心目中的理想人选。

离职之际,吴新宙在微博上调侃道:虽然人在英伟达,但仍是“鹏”友。

明天是在英伟达上班的第一天,感谢小鹏亲自送到老黄这里。据老黄说,后面还是为小鹏打工,只是不用他发工资了。

他还表示,何小鹏与黄仁勋是其职业生涯中最重要的两位男人。

赴美加入英伟达后,吴新宙提出“所有能动的事物终将走向自动化”的理念,并将其在高通与小鹏积累的工程经验带入英伟达的自动驾驶体系。他主导了感知与决策层 AI 模型的系统优化,推动英伟达在自动驾驶技术栈上完成从硬件驱动到全栈自研的升级。

与此同时,英伟达中国区自动驾驶团队也在快速扩张,算法与数据闭环体系持续完善,平台能力显著提升。

这些贡献都是可以被量化的 ——2024 至 2025 财年,英伟达汽车业务收入从 2.81 亿美元飙升至 5.67 亿美元,几乎实现翻倍增长。

相比之下,吴新宙加入前,2023 年全年,英伟达的汽车业务收入不进反退,一度缩水 4%。

不得不说,老黄看人的眼光还是很毒辣的。

扩张期的架构重组 36 名直接下属,对一家市值高达 4 万亿美元的科技巨头 CEO 而言,是一个相当庞大的团队。

像这种恐怖的管理强度,即便是以“事必躬亲”著称的工作狂马斯克,也显得略逊一筹。

截至 8 月,马斯克在特斯拉只有 19 名直接下属;而在他新创立的 xAI 公司中,如今仅有 5 名高管直接向他汇报。

事实上, 36 名并不是黄仁勋对接人数的上限 。

此前,在 2024 年 3 月斯坦福大学的一次采访中,黄仁勋曾表示,他有 55 名直接下属。

众所周知,老黄一直是扁平体系的坚定拥护者。

2023 年,黄仁勋在《纽约时报》DealBook 峰会上曾表示,决策链越短,信息流动就越快。

CEO 的直接下属越多,公司的层级就越少。这使我们能够保持信息的流畅,确保每个人都能获得信息的支持。

为了管好这么大的团队,黄仁勋对「信息透明度」这一概念,表现得相当执着。

除非有人特别要求,他通常不会与直接下属安排一对一会议,有什么事都是大家一起说,以便信息能够自由扩散。

对此,马斯克也持有相同的看法。

如果要让跨部门间的沟通达成,不应该让人必须走完整的指挥链传话,而应允许人们直接对话,以最短路径实现目标。

二者对扁平化管理模式的偏爱并非只是单纯的英雄相惜,在很大程度上,这是整个科技行业的大势所趋。

在高新科技领域,产品迭代的速度向来惊人,这在 AI 行业中体现得淋漓尽致,模型榜单的更新频率几乎已快到要以「周」为单位。

在这样的背景下,扁平化的组织结构能有效削弱层级审批,使 CEO 或核心负责人能够更快拍板。

英伟达的 Blackwell 架构与 DGX 系统的成功,便是因为采取了这种“并行推进、快速决策”的研发模式。

此外,扁平化的公司结构,也让 CEO 有更多机会直接参与企业的实际业务。

大约在 2020 年,黄仁勋曾要求公司每位员工每周提交一份清单,列出自己正在处理的 五项最重要工作 。

自那以后,每到周五,他就会收到约 两万封电子邮件 ,并常在深夜随机翻阅。相应地,他每天也会写数百封电子邮件。

常年与一线人员保持交流,逐渐磨砺出黄仁勋对企业“脉搏”异常敏锐的直觉,从而能在第一时间捕捉技术、市场与供应链的细微变化。

关于 Transformer 架构,黄仁勋就是通过这数万封电子邮件得知的。

然而,就是这么一个极度追求扁平化的 CEO,不到两年,其直接下属却已经缩水近四成。这很难不让人好奇 —— 英伟达,到底发生了什么? 内部消息我们暂时无从知晓,但从几个关键节点的公司财报入手,或许能窥见些许端倪。

最直观的,自然是英伟达业务盘的暴涨。

2024 财年,英伟达实现净利润约 295 亿美元 ,同比飙升近 600%;而 2025 财年开始仅仅 3 个月,净利润就已经攀升至 148 亿美元,同比激增 628%。

利润的腾飞,也带来了英伟达组织规模的剧烈膨胀。截至 2024 年初,英伟达员工总数为 2.96 万人;仅仅一年后,这一数字就增长至 3.6 万人,同比上升 21.62%。

这是过去 16 年间,除 2021 年外,公司规模扩张幅度最大的一次。这种情况下,原先扁平化模式的局限性,开始逐渐浮出水面。

扁平化体系的确高效:决策链短、执行力强,高层能够直接掌握一线信息。

然而,当组织规模迅速膨胀、人员急剧增加时,每天产生的新信息量也呈几何式增长,随之而来的,是 巨大的信息噪音 。

在这种情况下,跨部门协同成本陡然上升,管理层如果还执意亲自经手公司业务的方方面面,很容易精力透支。

面对这个问题,马斯克的选择是 —— 直接裁员 。

2022 年,他在收购推特后,推特的员工短短几个月便从七千多人,骤减至不足两千人,约 80% 的员工被要求收拾铺盖回家。

相比之下,老黄硬是被衬托得像一名“好老板”,虽然喜欢当众辱骂下属,但很少开人。

2009 年,因为一名芯片架构师的失误,公司错误地将一款芯片连接到了电路板下的焊接“凸点”上,导致大批产品出现故障。

为了解决这件事,黄仁勋不得不拨出 2 亿美元用于客户退款,导致英伟达全年利润归零,市值暴跌近 90%。

尽管如此,那位架构师最终还是保住了自己的工作。

正如英伟达的一名高管所说: 他会责骂你,会冲你大吼,甚至侮辱你,但无论如何,他绝不会解雇你。

即便在经营环境不好,不得不关闭某个部门时,他也会尽力将员工调配到其他有需要的岗位上。

不过,公司规模高速扩张,又不想裁员,那唯一的选择,就是放弃扁平体系,将更多高管下派,让组织结构走向垂直化了。

虽然黄仁勋本人从未公开承认这一点,但如今直接下属数量的明显减少,很可能宣告着其管理模式正迎来一次重大转折点 —— 英伟达已从一名全速奔跑的追赶者,逐步慢下来,迈向更稳健、更成熟的规模化企业。

铁血高压,与硅谷做派迥乎不同 虽说老黄非不得已不主动开人,但自己选择离职的员工,估计不在少数。

在公司内部,黄仁勋一向推崇严苛的高压文化,时刻强调公司处在生死存亡的危急时刻。

1999 年,成立不到六年的英伟达以 6 亿美元估值 IPO 上市,股价随后一路狂飙,黄仁勋本人也一跃成为千万富翁。

不过,员工们并没有等来觥筹交错的庆功宴,甚至连句来自老板的祝贺都没有。

上市第二天,老黄便给全公司发了一封内部信: 必须不惜一切代价完成任务,时间紧迫。我们必须竭尽全力,赢得这场胜利。

记住,我们的优先事项是第一、第二和第三…… 务必完成任务。

老黄的这一理念,能在英伟达的办公大厦上得到明确的具象化印证。

在硅谷,英伟达的办公楼总显得与周围格格不入:没有健身房,没有攀岩墙,没有狗狗公园,也没有飞盘高尔夫场。

至于原因嘛…… 老黄觉得不需要。

大家来这儿是为了工作的。

有这么一位工作狂老板,长时间加班自然少不了成为家常便饭,这令不少新员工直呼受不了。

据一名员工回忆道,每天都是赶不完的 DDL。

结果就是几乎永无止境的 DDL,总觉得来不及了。

要是跟前司比起来,那就更令人泪目了。

在 3dfx,我们的座右铭是「努力工作,尽情玩乐」,但在英伟达…… 只有「努力工作」。

黄仁勋的思考方式是什么,看看他怎么评价「第二名」就知道了 —— 第二名就是第一个失败者。

参考链接: [1] https://www.businessinsider.com/nvidia-org-chart-leaders-report-to-ceo-jensen-huang-2025-10 [2] https://stockanalysis.com/stocks/nvda/employees/ [3] https://www.businessinsider.com/nvidia-jensen-huang-management-leadership-advice-how-to-run-business-2024-6 本文来自微信公众号: 量子位(ID:QbitAI) ,作者:Jay,原标题《向黄仁勋汇报的英伟达 36 人》 广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。

(以上内容均由Ai生成)