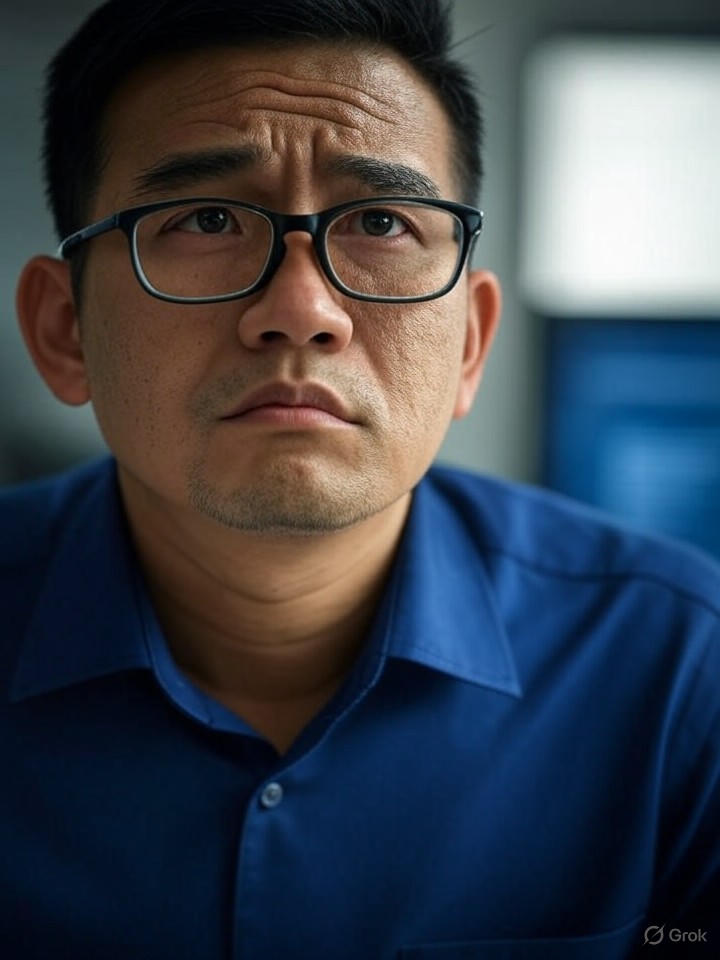

人工智能热潮忽视了工人:工作不稳定和不平等加剧

快速阅读: 据《网络新闻》称,企业拥抱AI时忽视员工,导致权力削弱与心理压力。AI未兑现效率提升承诺,反而增加负担,引发抑郁情绪。需建立新劳动标准,以人为本,避免社会不平等。

据最新报道,近年来,企业在快速拥抱人工智能技术的同时,往往忽略了背后支撑这些系统的员工。尽管关于AI能力的炒作引发了许多人对失业的担忧,但实际情况远比想象中复杂且更具风险。AI并非简单地替代人类工作,而是通过重塑岗位角色,削弱了员工的权力,导致生产力提升的承诺难以兑现。

业内人士指出,越来越多的证据表明,AI技术的过度宣传造成了管理层期望与员工实际体验之间的巨大差距。例如,内容创作者和行政人员曾被告知,像ChatGPT这样的AI工具能大幅提升工作效率。然而,据Human Synthesis近期的一项研究显示,一些员工在不知情的情况下被解雇,原因是雇主决定用AI替代他们,最终却发现这些技术在处理复杂任务时表现平平。这种情况不仅是个案,而是普遍存在的,进一步加深了员工对自己技能被低估的不安感。

此外,AI的过度承诺还侵蚀了工人的自主权。在软件开发等行业,虽然AI可以辅助完成某些任务,但仍需人工进行代码验证等工作。这些被称为“隐形工人”的低薪员工,承担着AI无法独立完成的基础性任务,揭示了所谓的人工智能独立性实际上是建立在人力支持之上的。这种现状不仅剥夺了员工的成就感,还对他们的心理健康产生了负面影响。据《维德特》报道,韩国的一项研究表明,企业引入AI技术后,员工的抑郁情绪有所增加,因为他们需要面对不确定性和适应并不总是有效的工具。

批评者认为,AI的引入反而增加了新的工作负担,而非简化现有任务。《计算机世界》的研究发现,尽管有大量宣传,AI并未显著提高员工的生产力或薪资水平;相反,它带来了额外的责任,如监督AI输出的质量。这一观点在埃里克·丹斯的文章中得到了呼应,他指出,生成式AI重塑了工作流程,但并未带来预期的颠覆性变化。

面对这一系列问题,行业领袖面临的挑战是如何在众多噪音中找到正确的方向。KO Insights指出,尽管自主型AI被视为竞争优势,但许多公司在安全顾虑面前显得犹豫不决,这在一定程度上是因为未能充分考虑人的因素,可能导致社会不平等加剧。

从伦理角度看,如何对待依赖AI的工人成为亟待解决的问题。《哲学释放》中探讨了AI意识和潜在的“奴役”风险,但更紧迫的是,那些幕后默默付出的劳动者正遭受苦难。因此,像《埃洛佩斯》这样的出版物呼吁在AI产业链中建立新的劳动标准,类似于历史上纺织业的改革。

随着生成式AI泡沫逐渐破灭,哈佛大学阿什中心的研究指出,其带来的长期损害不容忽视,包括环境成本和就业机会减少。行业必须转向以人为本的伦理框架,将AI视为合作工具而非替代品,确保员工在技术进步中不被边缘化。

(以上内容均由Ai生成)