下一代 AI 和大数据:改变作物育种

快速阅读: 据《Newswise (新闻稿)》称,一项新研究发表于《工程》,探讨AI与大数据如何革新作物育种,提升粮食安全。研究提出发展智能表型技术、多组学分析及育种软件,推动精准育种。

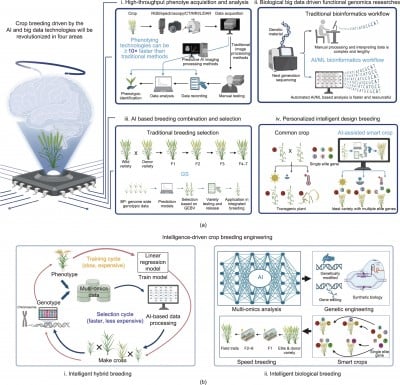

发表于《工程》的一项新研究探讨了下一代人工智能(AI)和大数据如何正在革新作物育种,这可能对全球粮食安全产生深远影响。作物育种已经走过很长一段路,经历了从驯化育种到当前的大数据智能设计育种的不同阶段。最新阶段“育种4.0”结合了生物技术、大数据和人工智能。这种融合旨在实现高效、个性化的作物新品种育种,标志着从传统的“科学”育种向“智能”育种的重大转变。

人工智能和大数据在作物育种中的关键应用之一是高通量表型技术。传统方法在性状获取上存在局限性,但依托传感器和人工智能的新一代表型设备系统现在可以收集高通量、自动化的表型数据。例如,高分辨率无人机摄影可以识别各种作物性状,先进的平台可以在恶劣条件下进行持续的非破坏性检测。这不仅提高了性状获取的效率和精确度,还有助于识别抗逆基因,促进智能化和精准育种。

多组学数据库和管理系统在这一变革中发挥了至关重要的作用。这些数据库整合了多种组学信息,为遗传变异提供了更全面的视角。例如,玉米的ZEAMAP数据库和大豆的SoyMD数据库为研究人员提供了丰富的数据资源,用于挖掘潜在候选基因并理解遗传调控机制。基于人工智能的多组学综合分析方法是另一项重要进展。通过分析复杂的遗传调控网络,科学家可以更好地了解作物性状。华中农业大学的研究团队构建了玉米的多组学综合网络图谱,准确预测了重要的功能基因和调控通路。这种方法加速了基因功能的发现,并有助于构建精确的调控网络模型。

人工智能驱动的育种软件工具的发展进一步推动了作物改良。这些工具整合大数据和人工智能以优化育种决策,缩短育种周期并提高选择准确性。然而,在多个方面,中国的种子产业技术发展仍落后于国际领先者。尽管中国在种质资源鉴定和育种数字化转型方面取得了进展,但在科技创新、核心关键技术、智能育种体系、种质资源利用及市场竞争力等方面仍存在差距。

为应对这些挑战,该研究提出应重点开发自动化智能作物表型获取技术,完善信息融合机制,并创建组学大数据分析算法。到2040年,中国将致力于研发前沿核心技术,建立精准育种决策系统,并通过多学科融合、数据驱动的精准育种以及协同创新平台建设,实现种子产业的转型升级。

这项研究为作物育种的未来提供了宝贵的见解。随着人工智能和大数据技术的不断发展,它们将在确保全球粮食安全方面发挥更加重要的作用,通过实现更高效和可持续的作物育种实践。

这篇题为《革新作物育种:下一代人工智能与大数据驱动的智能设计》的论文,由张颖、黄冠民、赵彦欣、卢仙菊、王艳茹、王传宇、郭欣雨、赵春江撰写。

开放获取论文全文:

https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.11.034

如需了解《工程》期刊的更多信息,请关注我们的X账号(

https://twitter.com/EngineeringJrnl

)并访问Facebook页面(

https://www.facebook.com/EngineeringJrnl

)。

(以上内容均由Ai生成)